大器晚成:裴小明用勤奋浇灌从艺之路

发布时间:2025-11-03 作者:向昭鹏 来源:粤剧网 点击:

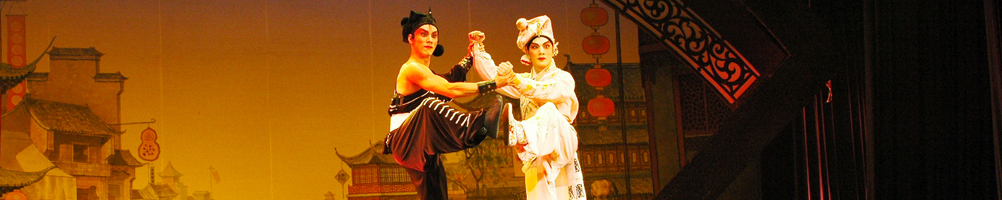

英姿刀枪舞,惊鸿步履轻。青年演员裴小明正在台上手提马鞭、肩插背旗,英气逼人。然而鲜为人知的是,这位佛山粤剧院的“大师兄”,19岁时才穿上练功服,日复一日、年复一年地在粤剧生涯中追赶。没有少年得志的幸运,唯有“笨鸟先飞”的执拗。从台下的懵懂看客到台上的灵魂主角,裴小明用近二十年的时光证明:大器晚成从不是偶然,而是把每一份“起步晚”的差距,都转化成“拼命赶”的底气。

裴小明在《吕布试马》中饰演吕布

起步:化"大龄学生"的差距为前进动力

有人年少成名,如桃花绽于新枝;有人厚积薄发,似梅花傲在霜天。粤剧演员的童子功,往往始于十岁左右,可裴小明与粤剧的正式结缘却晚了近十年。裴小明的父亲是粤剧“发烧友”,除了经常在家中播放喜爱的粤剧,还参加了当地的一个剧团。自幼在父亲的粤剧锣鼓中长大的他,小小年纪便能唱上几句粤剧,而每逢剧团演出,他总在舞台侧幕细细观摩,粤剧的种子在心里悄悄发芽。但爱好和职业终究有着巨大差距,真正让裴小明下定决心走职业的道路,是临近高中毕业时班主任的极力推荐。

2003年,19岁的裴小明如愿进入了广西艺术学校,成了班里年纪最大的“大哥哥”。然而,学艺的道路并不像预想的一帆风顺。同班同学多是十三四岁的少年,筋骨柔软如柳,压腿、踢腿、下腰这些基本功,对他们而言是信手拈来;可对韧带早已发育成熟的裴小明来说,每一个动作都是撕裂般的挑战。“别人压腿三分钟就能到位,而我得耗上小半天时间,汗水经常把练功服浸透。相比其他同学的劳逸结合,我的基本功得不停地练,否则一旦落下,还得花更大的力气去补回来。”他后来回忆道。

但越是这样,他不服输的劲儿越大。下课后,同学们三三两两地离开排练场,裴小明总留在原地,把老师教的毯子功、把子功、腰腿功反复练。周六周日,排练场的灯光常常为他一个人亮着。可他哪敢停?“别人起步早,我已经落后了,再歇着,就真赶不上了。”2006年毕业汇报演出,他饰演《拦马》中的焦光普,一个亮相、一个翻身,既有武生的刚劲,又不失角色的灵动,台下老师连连点头:“这孩子,能成!”台下雷鸣般的掌声也印证了这一点。演出结束后,一向沉稳刚强的裴小明,却哭得像个孩子。这一刻,他知道他没有辜负老师的栽培,没有辜负父母的期盼,更没有辜负自己对粤剧的热爱和一路走来的艰辛汗水。

追赶:用700场演出诠释对粤剧的理解

2006年8月,裴小明被推荐到佛山市青年粤剧团,成为一名职业粤剧演员。可到了剧团他才发现,差距不止在基本功上——同龄演员已经能演配角,他却只能从 "跑龙套" 做起。

“心里肯定急啊,但急也没用,得一点点攒。”他把每一次登台都当成学习机会,演出结束后,他会把当天的收获记录下来:哪个动作可以改进,哪个眼神可以更到位。剧团的“周末大戏台”惠民演出,是最累的活之一——冬冷夏热,观众多是街坊邻里,对表演却格外较真,可裴小明每次都积极演出,从不抱怨。数年间,从禅城到南海,从顺德到高明,他累计演出700多场。渐渐地,他也从舞台上的“无名兵卒”,变成了折子戏中的“杨再兴”“吕布”“周瑜”。

“武生拼的就是功底,台下练得再多,不如台上多摔打。”700场演出,让他的武打技巧越来越稳,也让他对角色的理解越来越深。2012年,他第一次在广东省戏剧演艺大赛中拿到金奖,站在领奖台上,他想起刚进剧团时根本不知道什么叫演戏的自己,突然明白:所谓追赶,从来不是一步跨越,而是把每一步的汗水都砸进土里,慢慢长出向上的芽。之后的几年,第八、九、十届广东省中青年戏剧演艺大赛金奖,首届粤港澳(第十一届广东省)中青年戏剧演艺大赛金奖,2024年全国地方戏精粹展演表演艺术传承英才......一个个奖杯,成了他追赶路上的里程碑。曾经的那个“大龄学徒”,渐渐成了剧团里能挑大梁的“台柱子”。

裴小明(后排左二)的艺术学校毕业照

绽放:以十年磨一剑的狠劲演绎硬汉柔情

2021年,佛山粤剧院创排的《将军令》成了爆款,裴小明饰演主角吴勤,让观众看到了一个不一样的他——这个以武戏见长的“硬汉子”,竟把革命先烈的铁骨柔情演得入木三分。“这是我第一次在全本大戏中演出分量这样重的角色,也是第一次在新编戏中演出真实的历史人物。”拿到剧本时,裴小明心里犯难。吴勤是佛山本地的革命先烈,他粗犷的外表下藏着对同胞的同情、对爱情的羞涩,这种“外刚内柔”的反差,对习惯了“打打杀杀”的他来说,是前所未有的挑战。

为了能更贴近角色,裴小明翻阅了很多历史资料,走街串巷寻访一些了解吴勤的人;跑到鸿胜馆学蔡李佛功夫,一招一式练得胳膊都抬不起来;跟着醒狮队学探步、插步。最让他头疼的是第三场情感戏——女孩托媒传情书到鸿胜馆。信笺在台上轻轻颤动,女孩的身影却从未出现。这意味着所有的内容都得靠他的反应撑起来:既要通过眼神的闪躲、指尖的微颤,让观众感受到女孩未说出口的赤诚与娇羞;同时也要靠与师兄弟对话的情感,手背蹭过额头的动作,透露出吴勤心里的波澜——他盼着柴米油盐的暖,又怕这身武艺护不住想要的安稳,纠结像丝线缠在心头。

“我演惯了武生,抬手是刚气,落脚是威风,哪懂什么欲言又止?”他对着镜子练了几十遍,要么眼神太硬像要撕了信纸,要么手势太软没了革命者的筋骨。没办法,他找到师父李淑勤请教,跟女同事学“含情眼”,拿着稿纸一遍遍地对着镜子练“欲言又止”的表情,把自己关在排练室一遍遍琢磨“革命者面对小家庭幸福时的纠结”。最终,在经历了一个个独自“修炼”的夜晚后,他终于在镜子里看到了那份藏在筋骨里的纠结和对幸福的向往,他知道,这道坎,迈过去了。

《将军令》公演后,观众对裴小明有了新的认识——原来武生也能有这么细腻的内心戏。这时的裴小明,早已不是那个需要追赶别人的“大龄学徒”,而是能驾驭复杂角色、扛起粤剧传承大旗的“大师兄”。

传承:大器晚成之路给所有“后来者”启示

从19岁踏入艺校,到如今成为佛山粤剧院的中流砥柱,裴小明用了近20年。这20年里,他身上的伤好了又添,添了又好;记下的台词写满了一本又一本;惠民演出的足迹遍布佛山的大街小巷。有人问他:“起步那么晚,后悔过吗?”他总说:“晚不怕,怕的是不往前走。”

现在的他,除了演戏,还会作为粤剧传承老师到校园、少儿培训营讲授粤剧技艺。看到孩子们压腿时疼得咧嘴,他就想起当年的自己,总会笑着说:“慢慢练,不要急。”有时候,他会把自己的经历讲给孩子们听:19岁才学戏怎么了?练到大腿出血又怎么了?只要肯下功夫,“后来者”也能居上。这或许就是裴小明从艺生涯的意义:用自己的故事证明,起步晚不是借口,天赋不够可以用勤奋弥补。他的人生虽没有“少年得志”的绚烂,却凭着“勤功夫”,把每一步都走得扎实,最终在粤剧舞台上唱出了属于自己的高腔。

从“大龄学徒”到“全国优秀青年艺术人才”,裴小明的路,是给所有“后来者”的启示:所谓大器晚成,不过是把别人休息的时间,都用来朝着目标奔跑。而这奔跑的过程,本身就是最动人的戏。

裴小明在《将军令》中饰演吴勤