【南国红豆】“侨乡题材粤剧三部曲”创作体会

发布时间:2025-08-11 作者:李剑昌 来源:《南国红豆》 点击:

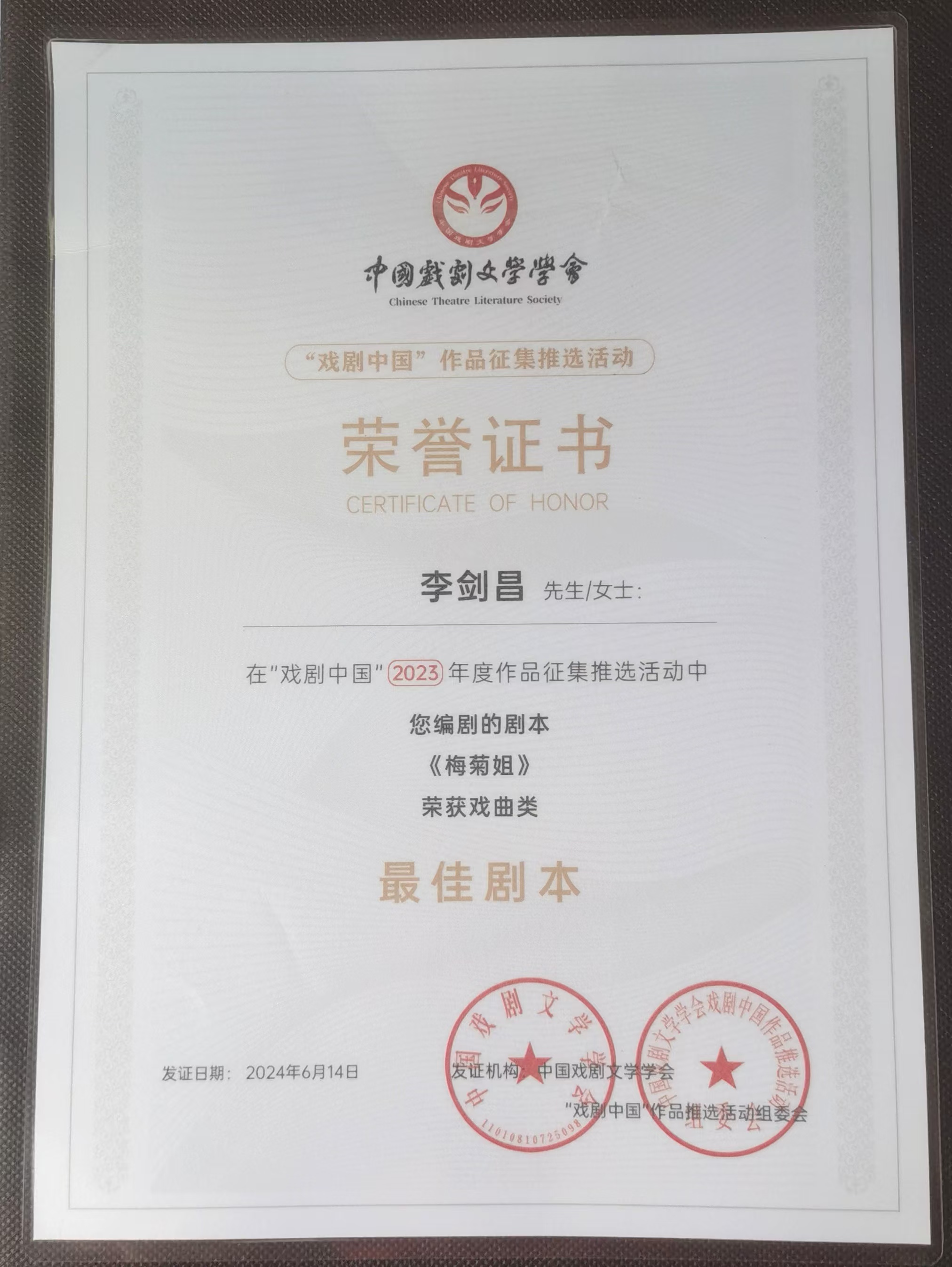

近年来,我创作了“侨乡题材粤剧三部曲”,包括大型侨乡历史粤剧《海永无波》、大型侨乡神话粤剧《石花仙子》、大型侨乡传奇粤剧《梅菊姐》。这三件剧作,在中国戏剧文学学会主办的“戏剧中国”作品推选中,分别被评为2021年度、2022年度和2023年度“戏曲类·最佳剧本”。我回想起来,创作“三部曲”的动机,始发于1992年。那一年,台山经国务院批准撤县设市,我参与一个大型庆祝文艺晚会的筹备工作,其间大家被这个喜讯所感动,纷纷表示要拿出最好的作品来歌颂侨乡,我也表示要创作“侨乡题材粤剧三部曲”向家乡献礼。然而由于单位事务缠身,在职期间一直未能动笔,待至退休后伏案十多年才了却了心愿。如今,三件剧作均在全国获得推选,其中《海永无波》已在2023年推向了舞台,我也应该反思创作过程中的所思所想,从中吸取经验与教训。概括来说,我之所以能够圆了这一心愿,主要是在构思、创作过程中,实践了“五个坚持”。

粤剧《海永无波》

坚持选择侨乡地方题材

台山濒临南海,地大物博(有山区、丘陵、平原、半岛、海岛),人口众多(在家人口90多万,旅外乡亲160多万),是远近闻名的“中国第一侨乡”,有着深邃的历史文化积累。

台山地处南海要冲,是内外商船进入广州的首站,成为“海上丝绸之路”的关键节点。宋代朝廷为加强海防,防范海寇,护卫商船,在溽城(今台山市广海镇)设寨镇守,至明代更扩展为广海卫城。宋末期间海寇多次侵犯广海卫城,经军民齐心反击取胜,留下可歌可泣的历史故事。时任刺史张通写下“海永无波”四个大字,刻在紫花岗临崖巨石,以示南海永远平靖,更成为历代“台山八景”之一。我的侨乡历史粤剧《海永无波》正是取材于此。

台城周边均是泥质的小山岗,唯独一座近郊的小山岗顶部耸立着一排排形象各异的巨石,如百花绽放,被称为“石花山”,成为历代“台山八景”之首。由此,民间流传着多个版本的神话故事。我的侨乡神话粤剧《石花仙子》正是取材于此。

近代,台山广为流传的一个爱情故事,叫《梅菊姐与阮阿四》。说的是端芬河畔一位名叫梅菊姐的少女,下河捉蟛蜞被蟛蜞钳住大腿,孤儿牧童阮阿四见状跳入河中,用口咬掉蟛蜞,将梅菊姐抱回堤岸,成为青梅竹马。数年后阮阿四“卖猪仔”到南洋谋生,梅菊姐拿出一个铜钱分开两边,与阮阿四私订婚约,两人为避闲言而不通信联系。多年后,梅菊姐虽然一再婉拒侨属的婚约,但为应病中父亲所求,答应南洋侨商梁广的婚事。梁广邀约好友阮阿四为伴郎,一齐坐船回乡。婚礼中,梅菊姐与阮阿四意外重逢,梁广了解真相后毅然当场让亲,令一对青梅竹马终成眷属,这件事成为近代版的“梁祝”喜剧故事。我的侨乡传奇粤剧《梅菊姐》正是取材于此。

其实,我创作的戏剧、曲艺、音乐、文学等类型的作品,都喜欢取材侨乡本地的题材,有人也评说我有点狭隘的地方主义倾向。我却认为,一位身在台山的作者,应该责无旁贷地将侨乡的历史闪光点,以及新人新事新风貌,尽情地歌之颂之。这不是狭隘的地方主义而是家国情怀,侨乡台山数千年的历史变迁,以至近数十年来发生翻天覆地的变化,不正是伟大的祖国百业腾飞历程的一个缩影么!我无怨无悔地力求当好“侨乡文化事业发展的参与者和见证者”,更认为这是每一位基层文艺工作者应有的职责定位。

坚持塑造侨乡人物形象

一台戏曲(粤剧),离不开塑造人物;没有典型人物,就无法形成一台好看的戏。我既然选择侨乡题材来着笔,就着力来塑造侨乡的典型人物。

先说“海永无波”这个题材,早在20世纪50年代,已有人就此写成同名粤剧,可是演了一场便因人物树不起来令人感觉“冇戏”就作罢。究其原因,作者着眼“海永无波”这个题材,写广海卫刺史张通带领官兵与倭寇之间的抗争,双方都是男性,致令全剧没有女主角,这就造成不吸引观众的后果。我该怎么办呢?其实,同在南宋年代,广海出现一位抗击倭寇女烈士——彭大娘。当倭寇侵占广海城,彭大娘不幸被倭寇围困,她英勇不屈,不甘凌辱,用剪刀将贼首眼睛刺伤,继而被贼首杀死。当地群众将她安葬,取名为“烈女坟”,长存至今成为当地的人文景观,供后人敬仰。于是,我以文艺创作的手法,把当地的两个同朝代不同年代的抗倭寇、保海疆的“海永无波”与“烈女坟”的历史事件,有机地联系起来构思,将彭贞娘(彭大娘的艺术化身)列为一号人物。同时,我还设置了刺史张通、副刺史徐海、民间医师彭景祥、民女徐兰和贼首川太郎、叛徒宁绍杰等一系列的重要人物,将彭贞娘烘托塑造成为侨乡历史的女英雄。戏剧界有一句行话:“人物设置好了就有戏了。”对此,我在创作《海永无波》过程中,体会颇深。

《石花仙子》,题材已确定石花仙子为一号人物,关键点在于将她塑造成一个什么样的人。首先,她本性热爱生活,向往自由,厌恶天庭等级分明制度森严的现状,才令她在奉旨与南海龙王成亲的途中,敢于化作民女下凡人间体察民风。她在观潮村,切身体会到人间的真情,更了解到南海龙王原来是祸害民生的暴君,激发了敢爱敢恨的情怀,毅然深爱上人穷志刚的渔村青年亚聪。最后,她为成全另一对恋人结合,为当地百姓免受南海龙王的报复,与一班仙女无怨无悔地化身为一排巨石阻挡洪潮的袭击,长保一方平安,成为侨乡人民心目中的女神。除了石花仙子,剧中还塑造了渔村青年亚聪、亚矛、仙女彩云和木纳星君、南海龙王等各具个性的人物形象,增强了这个神话故事的戏剧性。

再说《梅菊姐》,题材同样确定梅菊姐为女一号人物、阮阿四是男一号人物。他俩是近代侨乡民众的代表形象:农家独女梅菊姐,貌美贤惠,敢爱敢恨,是典型的“端芬女”(台山流行的一句赞语:“端芬女,塘底女。”);农家孤儿阮阿四,勤劳敦厚,忠于爱情,热爱乡土,是典型的由农民蜕变的华侨。同时,还塑造了大义让亲的侨商梁广,乐于助人的侨眷女子梁小翠,见利忘义的侨属钱家福等不同类型的人物,突出一个“侨”字,来推动剧情的开展和树立主要人物的形象。

坚持展示侨乡民间风情

粤剧是地方戏曲,我的“粤剧三部曲”选材源于侨乡,要体现其地方个性和特色,势必要在剧中展示侨乡的民间风情。而粤剧的包容性特别强,广州方言与台山方言又同属广府语系,为吸纳侨乡文化精髓提供了有利的条件。

台山是“华侨之乡”,历来尊师重教,人才辈出,成为“文化之乡”,更被誉称为“排球之乡”“曲艺之乡”“广东音乐之乡”“民间艺术之乡”。深厚的文化根基带来丰富的文化积累,为文艺创作提供了丰富的生活素材,粤剧编剧也同样受益于此。

在《海永无波》中,我将当地的民间习俗非遗项目“广海打龙船”引入剧中。这个习俗的形式有其特别之处,每逢端午节,各地都在水上划龙船,而广海地区则在陆地打龙船。当天,各村庄和各寺庙纷纷组队,人数不限,每人身穿彩装,手持铜锣,巡游至各家各户或商户门前,为首者每领唱一句祝福性的龙船歌,众人则和唱后三个字,继而敲打一轮有节奏的锣声,不断反复,气氛热烈。当住户或商户打赏粮物后,他们又走向下一户唱起来。我将这个当地习俗,用于明军乔装打龙船队渗入贼营的手段,里应外合,擒贼首,驱倭寇,光复溽城。这不仅让观众在舞台上欣赏到这个地方民俗艺术,更让其在历史的关键时刻起到关键的社会作用。同时,还将渔区特有的“咸水歌对歌”的习俗,重现于剧中军民退休鸡龙山的艰难时刻,通过“对歌”来鼓舞斗志,待机反击倭寇;将“童谣”用于适当的场景,有机地颂扬军民互相扶助的鱼水情谊。而这一系列的民间风情的融入,既有助于剧情的开展,又有助于体现地方特色及其个性化。

在《石花仙子》中,我引入将当地的非遗项目“跳禾楼”。“跳禾楼”是侨乡农村祈祷丰年的民间习俗,活动日为中秋节。每到这一天,人们在村场用稻草搭建一个高高的牌楼,下端设祭坛供奉村民自制祭品,由巫师担任主祭,人们手拿簸箕陪祭。当主祭一边唱颂禾楼歌,一边向空中抛撒谷粒时,男女老少高捧簸箕抢接谷粒,带回家里供奉于神台,以求“接谷(福)归堂”的好意头,迎来大丰收的好年景。我运用这个民间习俗,引申到展现人间自由自在的鲜活气息,让石花仙女心向人间,并由此找到真爱,更为人间安宁而牺牲自己。所以说,离开这些民间习俗作为骨干情节,是很难在舞台上塑造石花仙子的形象、重现这个神话故事的风采的。

在《梅菊姐》中,我着重引用了台山民歌的多个歌种。事实上,在“梅菊姐与阮阿四”的传奇故事在城乡流传过程中,同步流传一首台山卖鸡调:“山后梅菊姊,下河捉蟛蜞,被蟛蜞钳住只大肶(腿),越钳越紧血淋漓。塘头阮阿四,系个好男儿,下河抓住只大蟛蜞,手掰吾(不)开下口齿(扯)。你有情来我有义,青梅竹马互心仪。”短短的一段台山卖鸡调,便生动地描述了端芬山后村的梅菊姐与塘头村的阮阿四这对青梅竹马,得以相识相知相爱的起因。我在序幕中,将这段台山卖鸡调选为主题曲,以特有的地方民歌,去表现这出戏特有的地方特色。在剧情发展到“惜别”和“重聚”关键点,为描述生离死别和久别重逢的跌宕起伏的心境,我在两位主要人物对唱的主题曲中,引用了台山民歌悲切恻隐的乙反木鱼调为基调,设计一段对唱和一段联唱,以独具个性的音乐情调,去展现这对“侨乡恋人”的内心世界,让人有耳目一新的感受。

坚持保留粤剧剧种本色

粤剧姓“粤”,是中华民族戏曲“百家姓”中的一员,更是岭南艺术瑰宝之一,被列为世界文化遗产名录。我是广东人也姓“粤”,受家族影响八岁便登台演唱粤曲,至今年过八十仍在为粤剧操心劳力,这源于“粤人爱粤剧”。我记得少年拜师学艺时期,师父首先要求学好广州话。道理很简单:“粤剧是用广州话演唱的,广州话不准确就学不了!”

粤剧属戏曲艺术,其特质首先是地方性,离开地方性它就不是姓“粤”。它的艺术功能却与其他戏曲剧种一样:“用唱、做、念、打来讲故事。”

粤剧的文学性更有别于其他剧种,以广州方言为正音,经过无数前辈的艺术实践,已形成完整、独立的艺术体系——由梆子、二黄、歌谣、念白、牌子、小曲杂曲等有机组成的体系。其中梆黄体系更是粤剧的核心,有上下句之分,要求平仄相拗,押韵、用字都非常讲究;而对小曲、杂曲填词,要求对音选字(广州方言分为9声部),更令初学者望而生畏。实践证明,离开这个艺术体系,就不是粤剧。所以,掌握、运用这个艺术体系,是每位粤剧编剧的基本功。

囿于我的底子浅薄,传统的功夫还未完全学到手,故而一直对粤剧艺术带着敬畏感,不敢奢谈“创新”,更不敢去搞什么新潮的“广州方言戏”来替代粤剧。我的“侨乡题材粤剧三部曲”,仍是运用这个艺术体系写出来的。

坚持为观众写戏的初心

我的母亲最爱看粤剧,特别爱看“苦情戏”,如《胡不归》《陈世美不认妻》等剧目。她说:“能让她流着眼泪看的就是好戏!”或许她的说法出于个人爱好而有点偏颇,不过戏曲还有教化功能,“好有好报,善有善报”这个哲理,正是我从小在看戏过程中感悟出来的。这也是人们(包括我)喜爱看粤剧的原因之一。后来,我入了剧团当编剧,便立志要为爱看粤剧的观众写戏。

我认为,“为观众写戏”不是一句口号,而是实实在在体现于创作实践。首先要站在时代的高度,选择观众所关注的、有意义的题材,用心去塑造观众所敬仰的艺术形象,精心去描画观众所期待的精彩场面,以观众代言人的身份,将观众的爱恶全盘展现在舞台上,其结果会得到他们的认可。而“为观众写戏”的对立面“为评奖写戏”,我则是不敢恭维了。我直觉为了获奖,而运用“新、奇、高、大”的方式来推介粤剧,到头来只会失去观众——失去本来喜爱粤剧的城乡广大观众。

我正是以这样对粤剧的认知,创作了“侨乡题材粤剧三部曲”,有待于专家、同行和观众的指正。

(本文刊登于《南国红豆》2025年第一期,李剑昌、青山供图)